हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ख़ानदान और शादी-ब्याह के माहिर और काउंसलर हुज्जतुल इस्लाम सय्यद अलीरज़ा तराशीयून ने अपने एक ख़िताब में “इंसानी तर्बियत पर हमनिशी के असरात” के मौज़ू पर गुफ़्तगू की, जिसे आप मुअज़्ज़ज़ क़ारीन के लिए पेश किया जा रहा है।

आज की दुनिया में “टेक्नोलॉजी और सहूलियतों में तब्दीली की रफ़्तार” पहले के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा है। इन तेज़ी से बदलती हालातों की वजह से हमें तर्बियत (पालन-पोषण) के मैदान में भी अपने तरीक़ों पर नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है। दूसरे लफ़्ज़ों में, हमारी तर्बियत के तरीक़े इस ज़माने और हालात के मुताबिक़ होने चाहिए जिनमें हम रह रहे हैं।

तर्बियत के मैदान में एक बहुत अहम नुक्ता, जिसकी पुष्टि अहादीस में भी आया है, वह साथ बैठना या संगति का विषय है।

एक हदीस में आया है: المرء علی دین خلیله و قرینه — यानी इंसान अपने दोस्त के दीन और चरित्र पर होता है। यह बयान हमनिश और तर्बियती माहौल के किरदार की अहमियत को बयान करता है।

इसी बुनियाद पर, माता-पिता और तमाम मुर्ब्बियों को “तर्बियती ज़िंदगी” गुज़ारनी चाहिए। यानी उन्हें यह जागरूकता होना चाहिए कि उनके तमाम आमाल, हरकात, गुफ़्तार और यहाँ तक कि भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बच्चों की सीखने की निगाह में हैं।

ख़ास तौर पर माँओं को, जो बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुज़ारती हैं, अपने रवैये के बारे में तर्बियती निगाह रखनी चाहिए और जानना चाहिए कि उनका छोटा-सा अमल भी बच्चे की शख़्सियत पर गहरा असर डाल सकता है।

प्रशिक्षण आंख से, न कि ज़बान से

हम आम तौर पर प्रशिक्षण के लिए दो रास्ते बयान करते हैं:

-

“ज़बानी तर्बियत”

-

“अमली तर्बियत”

पहले तरीक़े में, वालिदैन लगातार बच्चों से बात करते हैं, उन्हें नसीहत करते हैं, अच्छे आमाल, अच्छे अख़लाक़, बड़ों के आदाब और वालिदैन की इज़्ज़त की तल्क़ीन करते हैं।

लेकिन दूसरे तरीक़े में, बच्चा देखने और ऑब्ज़रवेशन से नमूना लेता है। हक़ीक़त में, वालिदैन बच्चे की आँखों के ज़रिये उसके ज़ेहन, सोच और अमल पर असर डालते हैं।

कुछ तहक़ीक़ात के नतीजे बताते हैं कि जब इंसान कोई तस्वीर देखता है, तो वह तक़रीबन तीस साल तक उसके ज़ेहन में रह सकती है, जबकि कोई सुनी हुई बात सिर्फ़ सात से दस सेकंड तक याद रहती है। इसलिए देखने का असर सुनने से कहीं ज़्यादा गहरा होता है।

एक मौलाना कहा करते थे: “अगर आप बेहतरीन तक़रीर भी करें, तो कुछ घंटे बाद किसी से पूछ लें कि क्या कहा गया था — तो वह कहेगा, ‘अच्छी बातें कीं’, लेकिन असल में दो जुमले भी याद नहीं रहते।”

कभी-कभी सुनने में गलती भी हो जाती है। एक आलिम के बारे में मशहूर है कि उनकी तक़रीर के बाद एक शख़्स नाराज़ होकर आया और बोला: “आपने कैसी बदअ़दत बात की — बछड़े को ग़ुस्ल देना और दफ़नाना!” आलिम मुस्कुराए और बोले: “मैंने ‘बछड़ा’ नहीं कहा था, मैंने कहा था ‘दो साल के बच्चे को ग़ुस्ल दो’।” यह बताता है कि सुनने में ग़लती आम है, लेकिन देखने के असर में ग़लती नहीं होती।

बच्चे समाज को भी देखते हैं, सिर्फ़ घर को नहीं

मशावरती सत्रों में अक्सर देखने में आया है कि बच्चे भी अपने माँ-बाप के रवैये का विश्लेषण करते हैं। एक दिन पाँच साल के बच्चे ने कहा: “अंकल, मैं अपनी अम्मी का क्या करूँ, वो बहुत ग़ुस्से वाली हैं!” यानी बच्चा माँ के ग़ुस्से से वाक़िफ़ है। ऐसे में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि बच्चा सिर्फ़ माँ की नसीहत पर अमल करे, जब उसका अमल कुछ और बता रहा हो।

आज तर्बियत की एक बड़ी फिक्र यह है कि समाज का माहौल भी तर्बियती होना चाहिए। कई बार वालिदैन घर में पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूल, मोहल्ला या मीडिया का माहौल बच्चे को दूसरी दिशा में ले जाता है।

क्या हमें समाज में “नज़री आलूदगी” फैलाने का हक़ है?

मशावरत में कई बार देखा गया कि ग़लत दृश्य नौजवानों के जज़्बाती और जिन्सी (यौन) मसाइल का सबब बनते हैं। इसलिए सवाल है कि क्या हमें समाज में “बिलचुअल या विज़ुअल आलूदगी” फैलाने का हक़ है?

यह सिर्फ़ कपड़ों या शक्ल तक सीमित नहीं, बल्कि दुकानदार का बुरा रवैया भी देख रहे नौजवानों के लिए ग़लत नमूना बन सकता है।

जबकि वही शख़्स मानेगा कि बदअख़लाक़ी बुरी चीज़ है, लेकिन उसका अमल कुछ और होता है।

इसीलिए हमें मासूम के इस फ़रमान पर अमल करना चाहिए: کونوا دُعاةَ الناسِ بغیرِ ألسنتکم — यानी लोगों को अपने अमल से नेकी की दावत दो, ज़बान से नहीं।

समाज में हर अमल असर डालता है — छोटा हो या बड़ा।

एक मामूली मिसाल: एक शख़्स सड़क पर सिगरेट पीता है, लेकिन उसे इल्म नहीं कि तीन साल का बच्चा उसे देख रहा है। फिर बच्चा घर आकर पेंसिल को सिगरेट की तरह पकड़कर वही नक़ल करता है। यानी बच्चे ने “देखकर सीखा”, “सुना कर नहीं।”

प्रशिक्षण में माहौल का महत्व

इंसान हमेशा अपने माहौल से असर लेता है। अगर माहौल अच्छा हो तो वह बढ़ता और सुधरता है, लेकिन यदि माहौल गंदा या बिगड़ा हो, तो इंसान भी उससे बिगड़ता है। इसलिए परिवार, हुकूमत, और समाज के तमाम ज़िम्मेदार इस बात के जवाबदेह हैं कि माहौल कैसा बना हुआ है।

ट्रैफिक की मिसाल लें — पुलिस ड्राइवर को सिर्फ़ उसके अपने नुकसान से नहीं रोकती, बल्कि इसलिए भी कि दूसरे लोग उसका ग़लत नमूना न लें। यही समाजी तर्बियत का उसूल है।

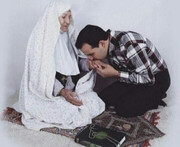

माँ प्रशिक्षण का केंद्र है

अहले बैत अ.स. के घराने का तर्बियती नमूना दिखाता है कि असल तर्बियत माँ पर मुनहसिर है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा स.अ. बच्चों की तर्बियत की ज़िम्मेदार थीं, यहाँ तक कि आख़िरी वक़्त में उन्होंने अमीरे मोमिनीन अ.स. से फ़रमाया कि “ऐसी बीवी चुनना जो बच्चों की अच्छी तर्बियत कर सके।”

इसलिए माँ को तर्बियत का असली मरकज़ होना चाहिए। जो माँ बच्चों को जगह-जगह भेजती है या खुद तवज्जोह नहीं देती, वो अच्छे नतीजे की उम्मीद न रखे।

सफल माँ की पाँच खूबियाँ

-

जिस्मानी सेहत – तर्बियत इल्म और ताक़त मांगती है, इसलिए माँ को अपने बदन का ख़्याल रखना चाहिए।

-

ज़हनी व नफ़्सियाती सेहत – जो माँ हर चीज़ में परेशान रहती है, वो बच्चे को पूरा ध्यान नहीं दे सकती।

-

काफ़ी वक़्त देना – बच्चा मशीन नहीं होता, उसके लिए रिश्तों का वक़्त और लगन चाहिए।

-

सब्र व बर्दाश्त – बिना सब्र के कोई बदलाव मुकम्मल नहीं होता।

-

मुनज़्ज़म मन्सूबाबंदी – बिना योजना और मंज़िल के तर्बियत नाकाम रहती है।

यह पाँच गुण माँ को “सुपर माँ” बनाते हैं, जो आने वाली पीढ़ी को इस्लामी और इंसानी उसूलों पर पनपा सकती है।

प्रशिक्षण में बेकार कामों से परहेज़

तर्बियत तवज्जोह और वक़्त मांगती है। जो माँ अपनी तवज्जोह फिजूल या बेकार कामों में लगाती है, वो बच्चे की सही परवरिश नहीं कर सकती।

एक आलिम ने कहा था, “अगर पढ़ाई में कामयाब होना है, तो अपने बटन कम रखो — खोलने-बंद करने में वक़्त न गँवाओ।” यानी असल मक़सद के लिए फ़िज़ूल चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है।

तर्बियत में भी यही उसूल लागू होता है — बेकार आदतों और वक्त बरबाद करने वाले कामों को छोड़कर बच्चा और समाज दोनों तरक्की कर सकते हैं।

आपकी टिप्पणी